『腸のキレイがわたしのキレイ。』

腸の健康でしあわせ生活を。

世界で唯一のサトウキビ由来の水溶性食物繊維、イヌリン「Fuji FF」。

私たちは精糖事業で培った経験を基に、独自の技術によって世界で初めてお砂糖からイヌリンを作り出すことに成功しました。

腸内環境の改善をはじめ、肌や骨、脳機能など身体の様々な健康機能へ効果があることが分かっています。

イヌリンを通じて「腸のキレイ」から身体や心を健康に、そして皆さまの「しあわせ生活」をサポートいたします。

腸活とイヌリン

腸内細菌と腸活

腸内細菌は腸内に住む微生物でおよそ1,000種類、100兆個も生息しているといわれています。食物繊維の分解や免疫調節を担当し、全身の健康に影響を与える重要な役割を果たします。

腸活は腸内環境を整えて良い状態にする活動です。バランスの取れた食事や生活習慣を通じて腸内環境を良好にし、心身の健康をサポートします。

食物繊維とは

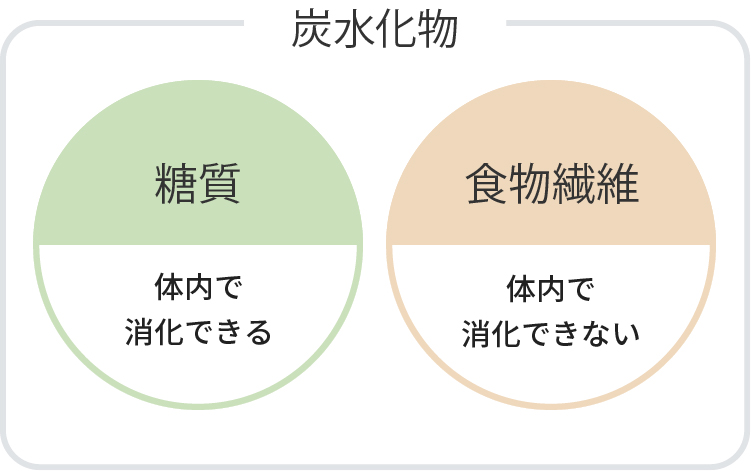

食物繊維は炭水化物の一種で、体内で消化できるものを「糖質」、消化できないものを「食物繊維」と呼んでいます。おなかの調子を整え便秘を防いだり、食事から栄養を取り込むのを助けたりするなど、健康の維持に良い影響を与える作用が沢山あることから「第6の栄養素」ともいわれています。

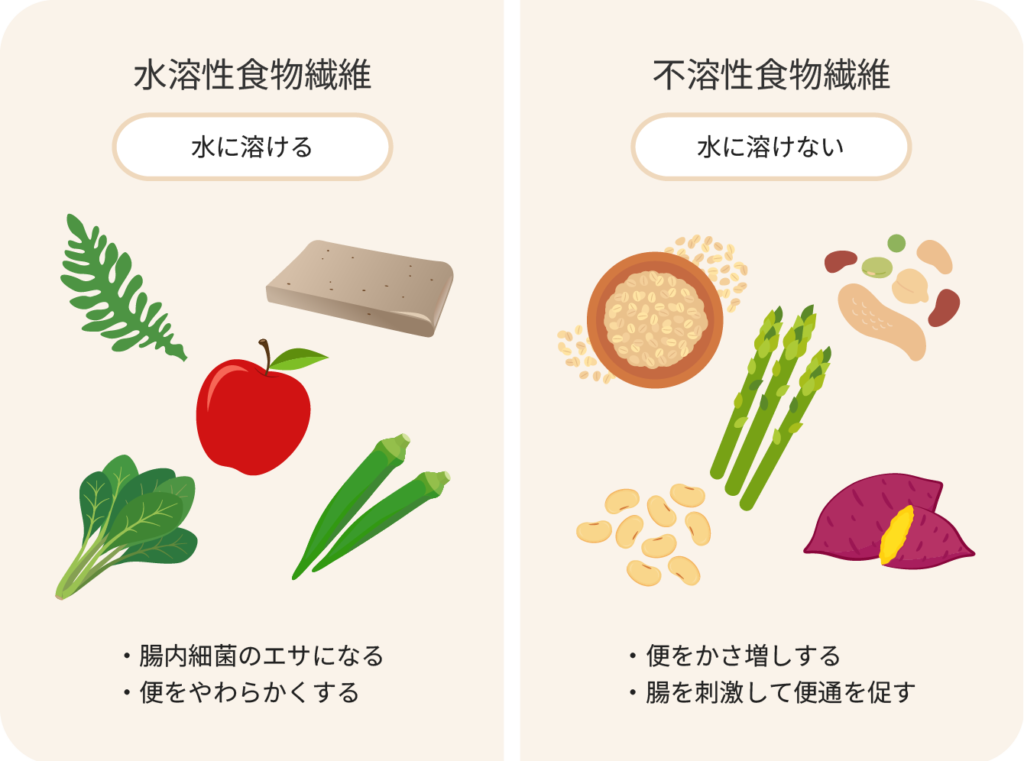

食物繊維は水に溶けるものを「水溶性食物繊維」、水に溶けないものを「不溶性食物繊維」と呼んでいます。

どちらも私たちの身体に大切な働きをします。

食物繊維の必要性と健康

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-05-001.html

イヌリンとは

イヌリンとはタマネギ、ゴボウ、ニンニクなどの野菜類に含まれる、水溶性食物繊維の一種です。

イヌリンはビフィズス菌などの善玉菌を増やす力が高く、腸内環境を良好にする働きがあります。

腸をキレイにすることで健康の維持に役立ちます。

サトウキビ由来イヌリン –Fuji FF-

Fuji FFとは

「Fuji FF」とは世界で唯一、独自の技術によってサトウキビを由来とするイヌリンです。砂糖のようなやさしい風味を持ち、水に溶けやすいことが特長です。

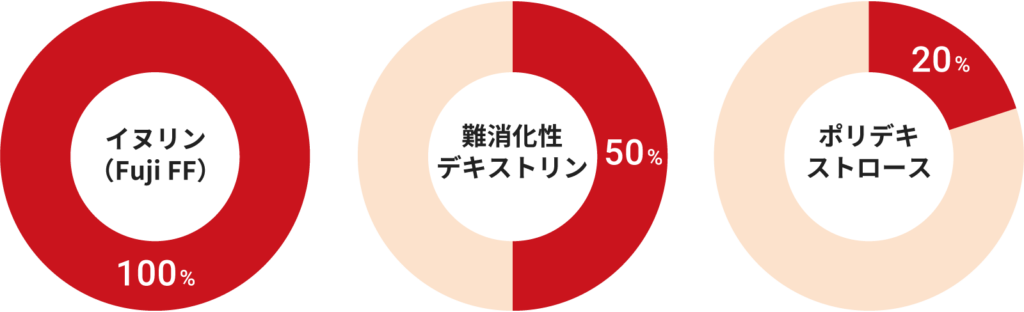

腸内細菌のエサになりやすい!

イヌリン(Fuji FF)は他の水溶性食物繊維(難消化性デキストリンやポリデキストロース)と比べて100%が腸内細菌のエサになります。

参考

ルミナコイド素材のエネルギー評価の考え方,ならびに新たに評価したルミナコイド素材2種類の評価結果

http://jdf.umin.ne.jp/

イヌリンのここがスゴイ!!

イヌリンはビフィズス菌などの善玉菌を増やすことで、おなかの調子を整える力があります。

イヌリンは小腸での糖の吸収を抑制することなどにより、食後の血糖値の上昇をゆるやかにする力があります。

イヌリンは食品の胃での滞留時間を延長する、食欲を抑制する、などの効果が知られており、血液中の中性脂肪を下げる力があります。

腸内環境と肌の状態は密接な関係があります。イヌリンが腸内環境を改善することで、肌の保湿力(バリア機能)を高め、肌の弾力を維持する力があります。

よくあるご質問

イヌリン(Fuji FF)の摂取方法や原料についてなどのご質問にお答えしております。

法人のお客様へ

法人向け製品の特長や用途例についてご案内します。